VRは一人の空間でやりたかったことをできる

特定非営利活動法人 ソーシャルデザインワークス 代表理事 北山 剛氏

特定非営利活動法人 ソーシャルデザインワークス 理事 今泉 俊昭氏

・集団に入れない利用者に提供できる支援がなかった

・医療と福祉の連携ができておらず、お互いの支援内容がわからなかった

・企業の担当者に「どのような場面でどういうコミュニケーションがとれる方なのか」を伝えるのが難しかった

障がい福祉にテクノロジーの導入

障がい者福祉にテクノロジーをいかに組み込んでいくかを検討していました。実際に、リアルな事業所だけでなくメタバースの中にも事業所を作ってそこで活動する空間を作ってみたところ、メタバース上の事業所を利用する方も出てきて、「テクノロジー、ありだな」と感じていました。そのような中で、FACEDUOを知り、VRゴーグルでリアルな体験をしたところ、活用できる可能性を感じました。また、現場のスタッフに話をした際の反応が良く、こちらの考えと現場の反応も合致したため導入しました。

映像を見るのとは全く違う体験型のトレーニング

利用者が没入できてリアルな体験ができるところに魅力を感じています。私も初めてVRを体験したときに、FACEDUOのメニューに出てくる画面の森の中にいる体験にすごく癒されました。普段感じられない場所に行く、 自分がそこにいて 360度を見渡せるみたいな、 これはリラクゼーションにもなるな、と感じました。

また、自分の本人目線と客観の目線と、両方体験ができるのは気づきを与えるという点でVR の強みを生かせていると考えます。

FACEDUOの活用により

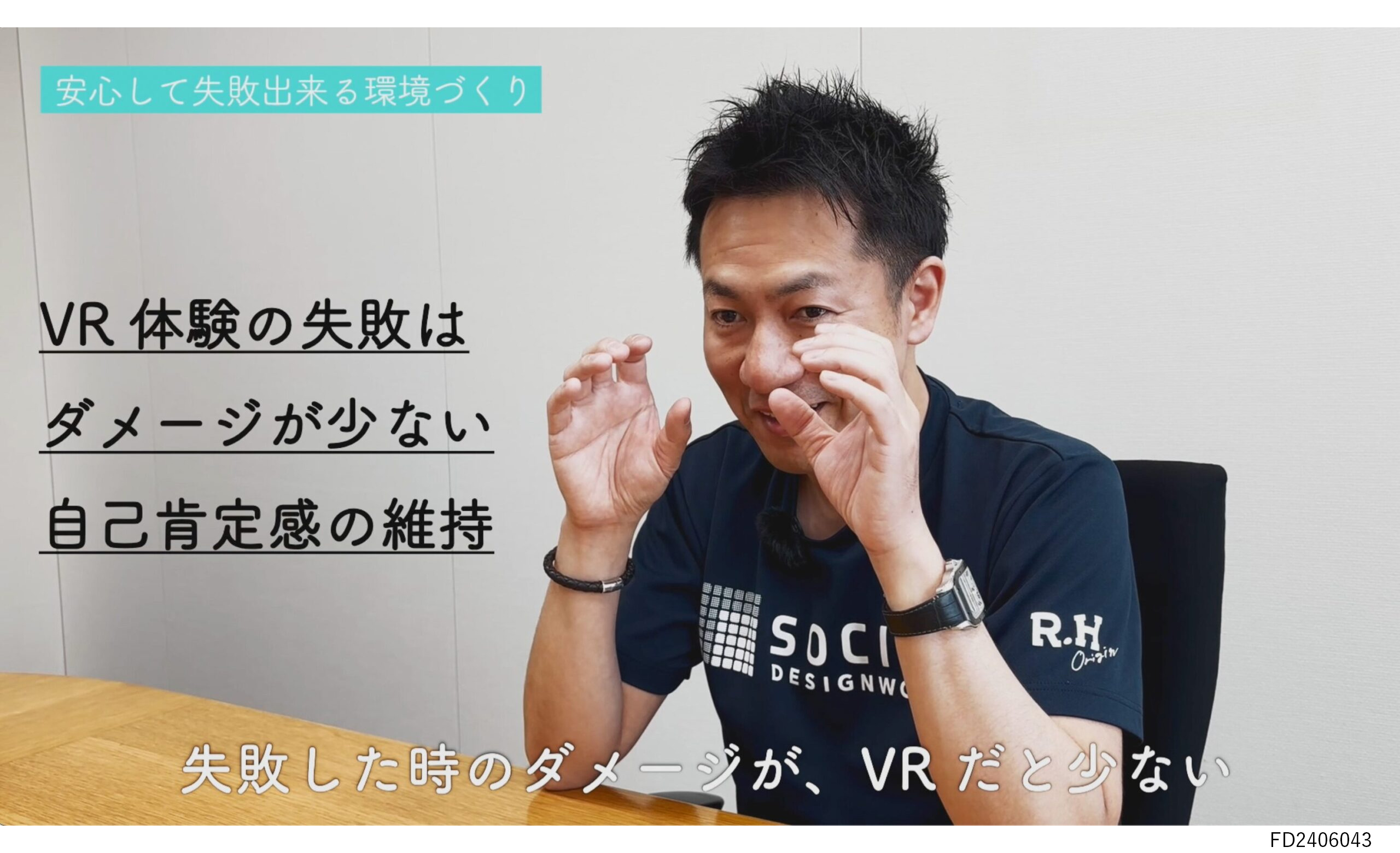

活用方法としては、企業実習に参加した人の体験の振り返り、追体験ができるということでプラスに働いていると思います。また、利用者の中で、みんなの前ではできないが、一人でならVR体験によるSSTができるという事例があり、さらにVRによるメリットを知りました。さらには、VR体験の中での失敗はダメージが少ない(失敗経験にならない)というのも、支援現場でのひとつの価値になっています。

新しい利用者にきていただくためのブランディングに繋がる

新しい利用者にきていただくためにほかの事業所との差別化は常に意識しています。例えば環境であったり、支援者であったり、それに加えて新たにテクノロジーの差別化として新しい技術を利用しているところに魅力を感じて利用者様にきていただくことは期待しています。もう1点、すでに医療機関で使われている実績があることが導入の決め手にもなりました。

医療と福祉の連携が必要な中でテクノロジーが連携の架け橋に

FACEDUOは多くの医療機関で導入・使用されているという実績があります。医療と福祉に共通のテクノロジーがあれば、互いの行っている支援の内容がわかり、その文脈でつながりが作れるので、「お互いの支援内容がわからない」という分断は緩和できると期待しています。

雇用側にトレーニング内容を分かりやすく伝える

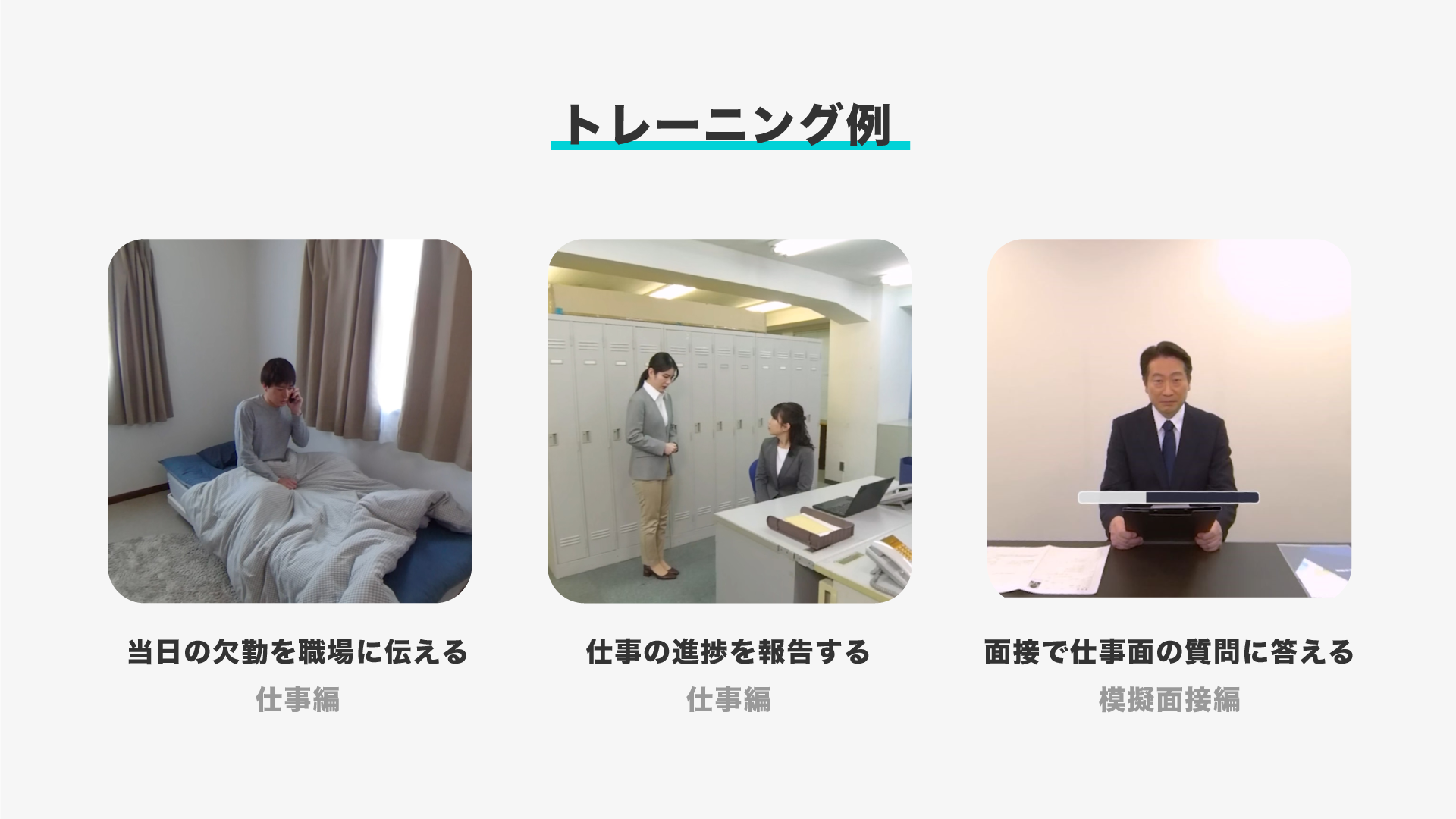

働く場(就労)で考えた場合、テクノロジーを介して、どのような支援を受けてどのような経験をしてきたのか(職場体験の前に、事業所内で訓練として行った内容が)伝わることで企業側に対する説得力が増す、カリキュラムの内容が企業の担当者にもわかるのが、FACEDUOの強みの一つだと思います。

企業側との目線合わせに活用されているナビゲーションブックは、作成した支援者により評価が異なるという属人的な問題があり、それをいかに定量化できるかが課題でした。FACEDUOを利用すればどの支援者であっても「どのような場面でどういうコミュニケーションがとれる方なのか」という力量を一定につたえられるので、企業側もより具体的に把握しやすくなっていると思います。

障害特性に合わせたカスタマイズ

企業によって求められる能力が異なることがあります。そのため就職を希望する企業の環境に合わせてカスタマイズした訓練を行う必要性を感じていましたが、いままで行ってきたSSTのやり方では、個別対応は少し弱かったと思います。FACEDUOを利用した訓練はその人用のSSTになるので、より個別に特化したカリキュラムの提供ができるようになりました。

FACEDUOを通じて利用者のことを知るきっかけに

VR 体験後のディスカッションで、利用者さんがこういうふうに感じるんだ、こんな風に考えたんだ、といった新たな気づきを得る機会が結構ありました。例えば、過去の仕事の体験をより詳しく教えてくれたり、現職のときのコミュニケーションではこのようなことが難しかったなど、を知りました。

社会に戻るハードルの軽減にも役立つ可能性

無気力であったり、昼夜逆転で朝起きられないなどで不登校になるなど、今の学生は若い時から社会に対して生きづらさみたいなのを感じている方が多く、コロナ禍以降は増えている印象です。学生時代から学校になじめない、社会に出ていけない人達は就職する時に困る、特に就職面接で躓く方が結構多いです。VR体験で面接訓練ができるというのも、このような方々にメリットになるのではと思います。

バーチャルの世界でできたりすると学校や会社に戻るハードルが軽減されるのではないか、と考えます。